2024年10月,从首都北京到南疆和田,跨越4000公里的距离,北京市18名高校教师以“组团式”形式支援新疆和田学院发展。一年来,援疆教师团队积极发扬“首善、实干、团结、奉献”的北京援疆精神,锚定“补短板、强基础、促提升”的目标,从制度建设、资源对接、项目培育等多方面发力,为新疆和田学院科研工作播下希望的种子,为学校高质量长远发展贡献北京智慧和力量。

短短一年时间,北京援疆教师团队帮扶指导本地教师60人、开展指导活动160余场次,指导本地教师获得各类课题25人次;组织开展科研讲座21次,当地教师受益2300余人次;累计发表高水平论文17篇、完成学术专著2部;累计获批国家级课题1项、省部级课题5项、厅局级课题4项……数量规模大幅增加,质量得到很大提升,学院成立后的首个国家级科研项目,核心期刊发表论文占比全校总量的三分之一,一组组数据,一项项课题,充分展示了18名北京援疆教师在新疆和田学院成立以来所做出的成绩和努力,成为学校科研成果产出的“主力军”。

北京援建新疆和田学院教师团队合影。

科研制度建设:筑牢“四梁八柱”,构建规范管理体系

迭代升级制度文本,为科研治理筑根基。“无规矩不成方圆,完善的科研制度是事业发展的‘压舱石’。”北京援疆教师、新疆和田学院科研处副处长崔时雨到岗第一时间率先启动制度建设攻坚,从项目申报流程到成果管理规范,逐一细化标准,对照国家与自治区要求,借鉴北京经验,拟订《科研项目管理办法》等九项制度,推动制度落地。

完善学术组织架构,为科研发展领方向。学术组织是科研工作的“导航仪”。团队成员积极参与“学术委员会”“科学技术协会”“社会科学界联合会”等工作。北京援疆教师、新疆和田学院党委常委、副校长张增田任学院社会科学界联合会委员会副主席,部分援疆教师任二级学院相关学术组织主要负责人,通过完善学术组织结构,为学院科研发展铺垫良好基础。

全方位科研帮扶:多维度发力,打通科研发展堵点

张增田(左3)指导当地教师开展科学研究。

李蓉(右1)为当地教师作学科前沿报告。

李惠阳(左1)参与教研室经验交流活动。

汪良果(右)与结对教师进行交流。

与当地教师结对子,为科研注入“活水”。科研发展,资源与人才缺一不可。团队深知当地教师在科研经验与方法上的需求,创新推出“援疆教师+当地教师”结对帮扶模式,每位援疆教师对接2-5名当地教师,通过“一对一”指导、专题讲座、申报模拟等方式,手把手教方法、传经验。从选题方向的凝练到申报书的撰写技巧,从文献检索的窍门到研究方法的运用,他们把北京高校的科研经验“掰开揉碎”,毫无保留地分享给伙伴们。团队成员指导本地教师60人、累计指导本地教师超过160次,被指导本地教师获得各类课题25人次。为科研项目引入“源头活水”,让当地教师不再“单打独斗”,而是拥有更广阔的科研平台。

三位援疆科研副院长发力,为科研筑牢“阵地”。一年来,团队成员参与科研分享讲座21次,覆盖2300余人次。

丁永为(1排左)、汪亚民(2排中)参加“教科研工作坊”交流。

北京援疆教师、新疆和田学院教育科学学院副院长丁永为创新打造“教科研工作坊”,以精准化指导唤醒教师科研意识、锤炼科研能力、助推科研产出。截至目前,工作坊已顺利开展两期共10场活动,累计覆盖教师超300人次,让科研活力在教师群体中持续迸发。

白玉廷(右1)在计算机与人工智能学院开展前沿技术集中研讨。

北京援疆教师、新疆和田学院计算机与人工智能学院副院长白玉廷,提出“分类发展、逐步深入、制度保障”科研管理思路:一是分析教师信息,对不同层次教师明确要求与建议;二是依托自身经验及援建高校资源,开展项目申报、论文写作专题培训与一对一指导;三是起草学院科研平台管理办法,结合校级平台制定有组织科研举措,并提出可落地的激励措施。

张学森在马克思主义学院作学术报告。

北京援疆教师、新疆和田学院马克思主义学院副院长张学森,创造性提出“整体协调推进与一对一问诊把脉”的双向赋能举措:一是在学院发起成立马克思主义学院科研工作坊,全面提高教师科研能力;二是建立一对一问诊档案,切实了解每位教师需求,针对性破解教师科研难题。

创新科研与科普融合,为科研培育“土壤”。北京援疆教师崔时雨牵头组织自治区重点社科普及项目申报工作,从选题策划到材料斟酌,结合和田当地文化特色与中医药资源,设计“本草飘香”科普主题,将和田道地药材知识与传统文化相结合,助力学校首次拿下自治区社科普及重点项目硕果。

崔时雨开展和田地区特色中药材科普并设计香囊制作活动。

他亲自设计融合和田药材元素的香囊标签并深度参与了“本草飘香”进社区、进校园、进乡村系列活动,让社科知识走出实验室、走进群众生活,既丰富了科普场景,也为科研工作培育了更深厚的社会“土壤”。

科研项目获批:破局攻坚,团队斩获多项亮眼成果

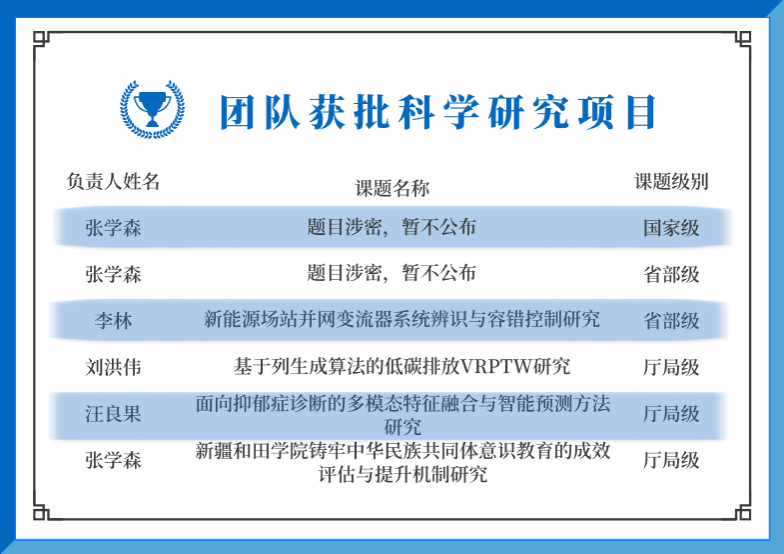

团队获批科学研究项目。

“标志成果”,升本以来获批的首个国家级项目。北京援疆教师张学森牵头整合京和两地资源,拉起一支“资深教师+青年骨干”的创新团队,围着“思想政治教育”这一方向申报国家社科基金西部项目。过程中缺数据、少经验,团队就靠专题培训补短板、靠资源共享破难题,最终成功拿下项目——这也是新疆和田学院成立以来的首个国家级科研项目!

“多点开花”,获批两项省部级科研课题。九月,科研项目申报迎来“丰收季”:学校成功获批1项国家社会科学基金项目(由北京援疆教师获批)、4项自治区自然基金项目(其中一项由北京援疆教师获批)、4项自治区社会科学项目(其中一项由北京援疆教师获批),无论是项目级别还是数量,均较往年大幅提升,真正实现了“量质双升”。

团队获批教学改革项目。

“教学改革”,教改课题探索科研教学融合新路径。为推动教育教学质量升级,北京援疆教师董利民主动担当,牵头制订《新疆和田学院教育教学研究与改革项目管理办法》,并组织启动首批校级教改项目立项,为教学改革搭建制度框架;北京援疆教师丁永为申报的《新疆和田学院专科升本过渡期的本科教学模式探索》成功获批校级综合教改项目,精准破解升本过渡期教学适配难题。

更可喜的是,北京援疆教师白玉廷老师《基于AIGC+DL的“C语言程序设计”多模态教学资源构建研究》、李林老师《“新工科”背景下基于OBE视域的多驱动力混合式教学模式研究》,双双斩获自治区教育厅2025年高校本科教改项目立项。校级与自治区级教改项目“齐发力”,不仅为学校高素质应用型人才培养注入强劲动力,更彰显了北京援疆在教育教学改革中的引领价值。

“跨域协作”,获批北京市教育科学规划课题。北京援疆教师白玉廷主持的“北京援疆视角下数智化拔尖人才培养模式协同机制研究”课题,成功获批北京市教育科学“十四五”规划青年专项课题立项。该课题聚焦北京高校数智化人才培养经验的跨区域迁移,组建京和两地青年教师联合研究团队,通过“双师协作、资源共研、模式共建”,探索数智化课程资源共享、师资协同发展的可持续路径,既为边疆数智化人才培养注入北京经验,也为跨区域教育科研协作提供了新范式。

科研论文发表:沉淀学术成果,彰显科研实力

团队发表论文情况。

入疆一年来,北京援疆团队18名成员扎根科研一线,以新疆和田学院名义交出亮眼“学术答卷”:累计发表17篇高水平论文,核心期刊论文占比超76%,贡献了同期全校高水平论文发表数量的三分之一;还完成两本学术专著。从论文到专著形成成果矩阵,成为学校科研成果产出的“主力军”。

这些学术成果不仅质量过硬,研究方向更精准贴合和田区域发展与学科建设需求,覆盖南疆教育、人工智能、新能源、民生治理等领域。每一篇论文的打磨,都凝聚着援疆教师与当地团队的心血;每一项成果的落地,都是学校科研能力稳步提升的生动见证,更为和田区域发展与学科建设注入了“学术动能”。

援疆路不止,科研奋斗不停步

深耕南疆结硕果,未来可期再出发。援疆之路没有终点,科研发展永远“在路上”。未来一年,团队将深化京和合作、打造‘带不走’队伍,力争重大项目再突破。

跨越山海,同心同行;扎根南疆,实干笃行。团队坚信,只要坚守初心、团结奋斗,定能让新疆和田学院的科研事业再上新台阶,为南疆教育发展与社会进步贡献更多“北京力量”!

( 来源:石榴云/新疆日报 责编:崔永军 主编:卢瑛 审核:王继青)